SEM(走査型電子顕微鏡)

2025.09.30

SEM(走査型電子顕微鏡)について SEM(走査型電子顕微鏡)について 走査型電子顕微鏡(Scanning Electron Microscope)は、その頭文字を取って「SEM(セム)」と呼ばれています(以下、SEMと表記します)。年率4.5~8%の成長が見込まれる、非常に重要な計測機器 です。

SEMの特徴 SEMは、従来の光学顕微鏡と異なり、電子ビームを用いて試料の表面を走査し、高解像度かつ立体的な画像を生成します。

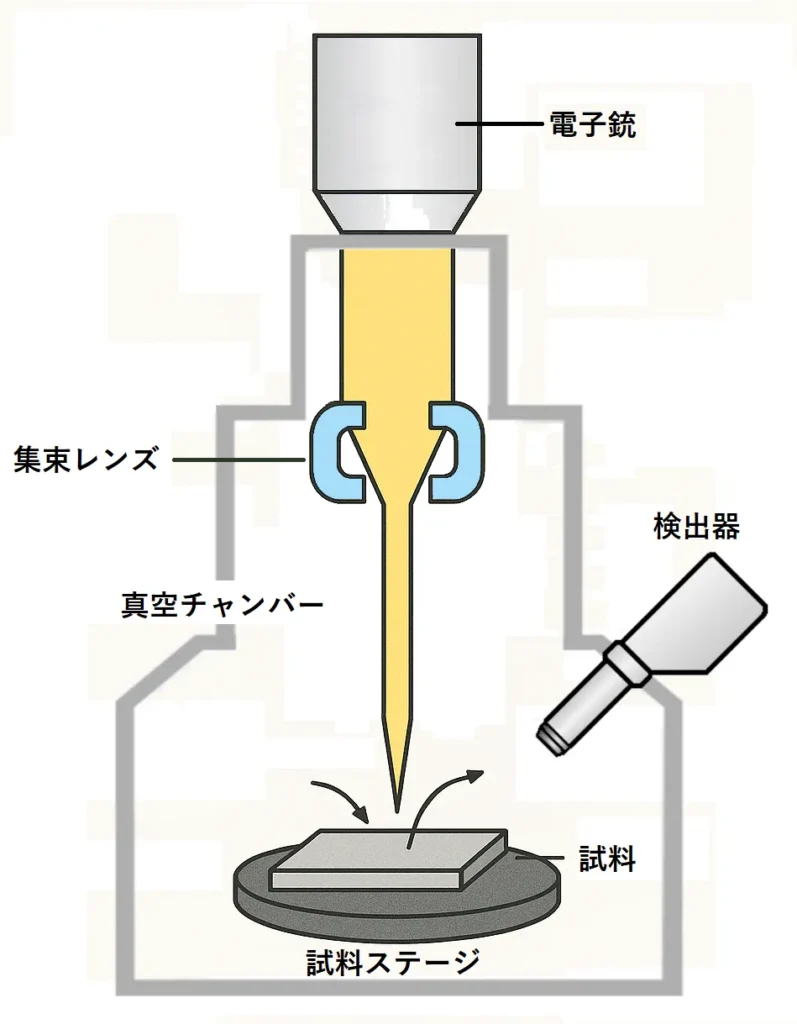

SEMの原理

SEMの基本構成は以下のとおりです: 動作プロセス 得られる画像の種類

SEM(走査型電子顕微鏡)の最新トレンド 走査型電子顕微鏡(SEM)は、小型化、AIによる自動化、高解像度、そして他の技術との統合における進歩により進化を続けています。小型化(卓上SEM) AIの導入 ハイブリッド化 高解像度 in-situ SEM

三弘の引張ステージによる応用例 三弘の引張ステージ は、SEM真空チャンバーに搭載可能で、引張試験・押込み試験を実施しながら、in-situで変形過程をリアルタイムに観察できます。