ラマン分光測定

2025.07.04

ラマン分光法とは

ラマン分光法は、1928年にインドの物理学者C.V.ラマン卿によって発見された「ラマン効果」に基づく分析技術です。1970年代には単色光源や光電子増倍管(PMT)の開発が進み、分子構造を特定するための実用的な手法として確立されました。これにより、ラマン分光測定装置が市販されるようになりました。

発見から約1世紀が経過した現在においても、ラマン分光法は物質の分子構造や結晶構造を分析するための重要な計測技術として、さまざまな分野で広く利用されています。

ラマン分光法の原理

ラマン分光法は、光と物質の相互作用によって生じる「ラマン散乱」を利用した分析手法です。

物質にレーザー光を照射すると、大部分の光は入射光と同じ波長で散乱される「レイリー散乱」になりますが、ごく一部の光は異なる波長で散乱され、「ラマン散乱」となります。

この波長の変化は「ラマンシフト」と呼ばれ、分子の振動や回転に由来しています。ラマンシフトには分子の結合状態に関する情報が含まれているため、ラマン散乱光を測定することで、物質の分子構造や組成を特定できます。

測定装置の基本構成

主な構成要素

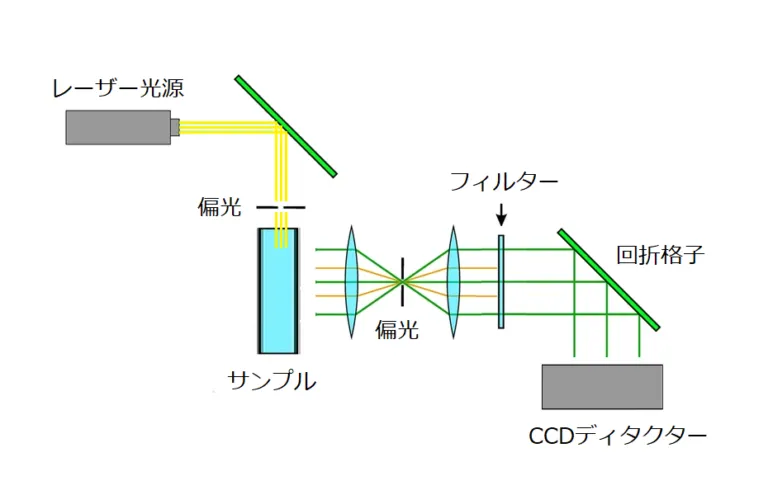

レーザー光源:サンプルに単色のレーザー光を照射します。

フィルター:レイリー散乱光を遮断し、ラマン散乱光のみを透過させます。

回折格子:ラマン散乱光を波長ごとに分離します。

CCD検出器:波長ごとに分離された光の強度を測定します。

測定プロセス

1. 散乱光の分離

サンプルにレーザーを照射し、発生した散乱光からフィルターを通してラマン散乱光のみを回折格子に送ります。

2. 波長分解

回折格子によってラマン散乱光を波長ごとに分離します。

3. 光強度の測定

CCD検出器によって、分離された光の波長ごとの強度を測定します。

4. ラマンスペクトルの生成

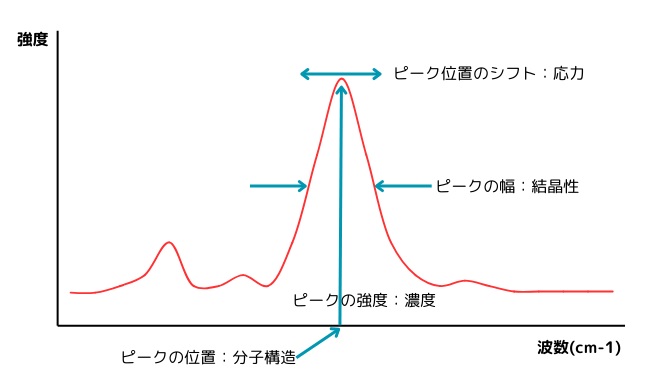

測定データに基づいてラマンスペクトルを生成します。スペクトルは、横軸に波長、縦軸に光強度をプロットしたグラフであり、分子構造や組成に関する情報が含まれています。

5. スペクトル解析

ラマンスペクトルのピーク位置や強度を解析することで、分子の種類や結合状態などを特定できます。

ラマン分光測定装置の特徴

非破壊分析が可能:試料を損傷することなく測定できます。

水の影響を受けにくい:生体試料の分析にも適しています。

高空間分解能:微細構造の詳細な観察が可能です。

ラマン分光法の最新動向

ラマン分光測定は、小型化やAIによる分析技術の高度化、高感度化など、さまざまな技術革新が進んでいます。

小型化(ハンドヘルド型)

ラマン装置の小型化により、法医学、環境モニタリング、食品安全、薬物検査など、現場での迅速な分析が可能になりました。

AIによるスペクトル解析

AIを活用したスペクトル解析により、複雑な混合物(医薬品、ポリマーなど)の識別が高速かつ高精度で行えるようになりました。これにより、医薬品開発、不純物検出、医療診断などへの応用が広がっています。

高感度技術の進化

以下の先端技術により、微量物質の検出能力が飛躍的に向上しています:

SERS(表面増強ラマン分光法)

ナノ構造を利用してラマン散乱を増強する技術で、がんバイオマーカーや病原体の検出などに活用されています。

SHINERS(シェル分離ナノ粒子増強ラマン分光法)

コア・シェル型ナノ粒子を用いた高感度検出技術で、非導電性物質への応用が可能です。

SORS(空間オフセットラマン分光法)

不透明な容器(プラスチック、ガラスなど)越しに内部の物質を分析できる技術で、セキュリティ検査や危険物質の識別に有効です。